AAC séminaire « Conflictualité, coopération et (re)composition de l’État dans l’espace méditerranéen et moyen-oriental contemporain »

[English bellow]

***

Le séminaire s’inscrit dans la continuité du séminaire « Expériences de la violence et conflits contemporains », organisé par des doctorant·es du MESOPOLHIS en 2024-2025. Il reprend et développe certaines de ses thématiques, questionnements et résultats, avec l’accord de ses fondateur·ices.

Comité d’organisation du séminaire :

Alessandro CECCHINI, doctorant en histoire contemporaine au MESOPOLHIS

Emilien DEBAERE, doctorant en science politique au MESOPOLHIS

Hélène FRANC, doctorante en histoire contemporaine au MESOPOLHIS

Jules GRANGE GASTINEL, doctorant en science politique à l’IREMAM et au CEDEJ

Argumentaire scientifique :

Ce séminaire interdisciplinaire s’intéresse aux périodes d’escalade de la conflictualité en Méditerranée et au Moyen-Orient à l’époque contemporaine. Il se propose d’étudier les phases de décomposition de l’État et les différentes formes de concurrence par et pour l’État.

La guerre civile libanaise (1975 – 1990) constitue un exemple du morcellement de l’État entre divers acteurs partisans et internationaux. Elle a été précédée par une phase de montée en tensions politiques et sociales et la déstructuration progressive de l’État libanais par une multitude d’acteurs, dont certains étaient pourtant pleinement intégrés au sein des institutions étatiques. Cette phase a érodé l’apparente unité de l’État pour mener à une conflictualité directe et violente entre acteurs privés et publics, nationaux et internationaux (France, 2019 et Corm, 2012).

Il s’inscrit dans une histoire politique des fragilisations et des recompositions au sein de l’État, marquée par des tensions sociales, des conflits et un délitement de l’autorité centrale. Il se positionne dans la sociologie des guerres civiles (Baczko et Dorronsoro, 2017) et questionne la fabrique paradoxale de l’État (Grajales et Le Cour Grandmaison, 2019) dans un contexte de conflit ou de concurrence entre les acteurs, tant pour son incarnation que sa domination (Arjona, Kasfir, et Mampilly, 2015). Il propose également d’étudier la privatisation des États (Hibou, 1999) et les mécanismes de compétition et de coopération entre acteurs publics, privés et partisans pour le contrôle du pouvoir. L’incarnation de l’État par celui qui le “mime” (Popineau, 2023) et reprend certaines de ses prérogatives sera au cœur de notre questionnement.

Ce séminaire analyse les mécanismes de conflits, concurrences et coopération, qu’ils soient inter-étatiques, trans-étatiques ou intra-étatiques, entre divers acteurs, de quelque nature qu’ils soient. L’espace méditerranéen nous semble à ce titre pertinent à étudier, particulièrement au XXème siècle.

En effet, la Méditerranée comme espace géographique et objet d’étude et de concept illustre parfaitement cette dynamique d’enchevêtrement des conflictualités et des coopérations, à des échelles allant du régional à l’international (Westad, 2017). On pourrait ici penser à une période spécifique du conflit israélo-arabe (1967-1973) qui, bien qu’étant matériellement circonscrit au Moyen-Orient, répond également à des logiques de guerre froide et de lutte Est/Ouest (Ashton, 2007). Ainsi, dans l’espace méditerranéen de guerre froide, le terme « conflictualité » revient sans cesse dans le discours des décideurs politiques et des diplomates. Pourtant, tout est mis en œuvre pour contenir cette conflictualité latente entre le bloc occidental et le bloc soviétique, entre pays du Nord et du Sud (Badalassi, 2021), entre ethnies locales et classes sociales, afin d’éviter toute déflagration. Ainsi, dans les imaginaires de la coopération et de la paix sont fortement investis (Calandri et al. 2016), voire surreprésentés dans les discussions et déclarations des États riverains, notamment lors des années 1970, période marquée par des tensions croissantes et un basculement stratégique.

Il s’agira donc d’analyser comment se conjuguent coopération et conflictualité, logiques de blocs et logiques étatiques dans l’espace méditerranéen, et comment les violences sont absorbées, digérées, puis redirigées ou utilisées par les États-nations, les institutions internationales ou des structures paraétatiques.

Nous souhaitons adopter une grille d’analyse résolument multidisciplinaire afin d’élargir notre approche à un espace aussi vaste que complexe, et à un objet d’étude fondamentalement protéiforme. Dans ce cadre, toute proposition de communication directement ou indirectement liée aux thématiques du séminaire est la bienvenue, dans toute discipline des sciences sociales.

Organisation :

Avec ce séminaire, nous souhaitons proposer un rendez-vous mensuel aux jeunes chercheur.euses en sciences humaines et sociales, travaillant sur les thématiques mentionnées ci-dessus.

Les séances, prévues entre janvier et juin 2026, dureront 2h. Chaque séance accueillera deux interventions d’une durée de 20 à 25 minutes chacune. Un.e discutant.e sera également invité.e à chaque séance, afin de proposer des retours et lancer la discussion, qui sera ensuite ouverte à l’audience.

Les séances se dérouleront en format hybride : en présentiel à Aix-en-Provence dans les locaux du MESOPOLHIS ou de l’IREMAM et sur Zoom. Le séminaire aura lieu en français et en anglais, en fonction de la langue des propositions retenues.

Soumettre une proposition de communication :

- Profil → Jeunes chercheur.euses (doctorant.e.s, post-doctorant.e.s, etc.) en sciences humaines et sociales.

- Procédure de proposition des contributions → Les propositions (en français ou en anglais) devront faire environ 1 page (+/- 500 mots) et sont à envoyer à l’adresse suivante : semdoc.mesopolhis[at]gmail.com. Elles devront être accompagnées d’une brève bibliographie, ainsi que d’une courte notice biographique.

Calendrier prévisionnel :

Lancement de l’appel à communication → 09 octobre 2025

Clôture de l’appel à communication → 28 novembre 2025

Réponse des organisateur.ices → 12 décembre 2025

Séances → De janvier à juin 2026

***

Télécharger l’appel complet et la bibliographie indicative / Download the call for papers and the selected bibliography:

AAC-Séminaire-Conflictualité-coopération-et-(re)composition-de-l’Etat-dans-l’espace-méditerranéen-et-moyen-oriental-contemporain

Télécharger

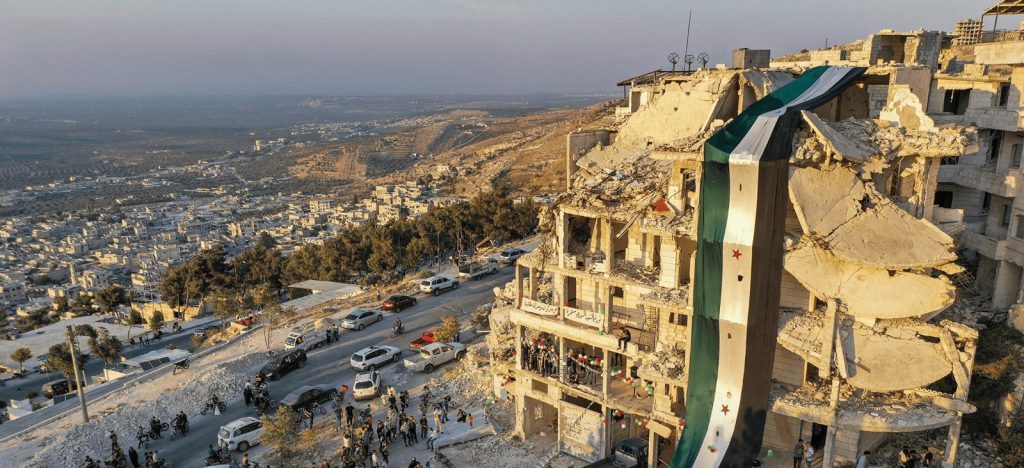

© Source photo : @ AlJumhuriya.net

Cet appel est également disponible sur le site de l’IREMAM.

Partager sur

Lire aussi